ガットの素材の選び方

ガットの素材によって

異なる特性について

名称は「ストリング」 or 「ガット」?

ラケットのフェース部分に張る「糸」については、呼称が二つあります。

ラケットのフェース部分に張る「糸」については、呼称が二つあります。

「ストリング(String)」と「ガット(gut)」です。

「String」を辞書で引くと「ひも、糸」とあり、形状に注目した呼称だと言えます。

それに対して、「gut」は素材に注目した呼称で「腸、ラケットのガット、バイオリンの弦」とあります。

性能の良い化学繊維がまだ開発されていなかった頃には、動物の腸(主に牛)の繊維をより合わせてヒモ状にしたものを、バイオリンやギターの弦、ラケットのガットなどに使用していたわけです。

※「gut」の複数形は「guts」で「内蔵」という意味の他に「根性、勇気、ガッツ」という意味もあり、一昔前は「あいつはなかなかガッツがある」などと言われたものですが、ちょっと古いですが「OK牧場」の「ガッツ石松」さんの「ガッツ」はこれです。

ですから、「ガット」は、その名前の由来から動物性繊維である「ナチュラルガット」のことを指し、「ストリング」は、ナチュラル以外の「シンセティック・ストリング(化学繊維)」を指す、だから、双方の名称を区別して使うべきだという議論もあるようですが、正直言って、話が通じればどちらでも良いと思います。

以前はほとんど「ガット」だけでしたが、最近は「ストリング」が使われることが増えてきているような気がします。

でも、ストリングを張る作業については、やはり「ガット張り」で、「ストリング張り」とは言いにくい気がします。

このページの中でも「ストリング」と「ガット」ゴチャ混ぜに使われていますが、その点はご容赦ください。

ストリング選びの基本

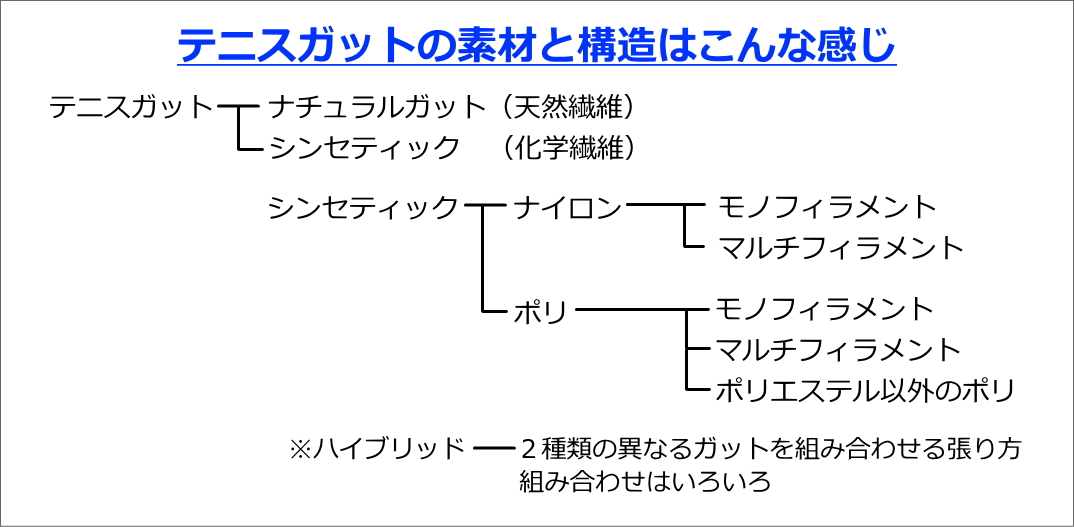

ストリングの素材と構造を分類すると以下のような図になります。

最初の大分類の「ナチュラルガット」と「シンセティック」の区分けについては、天然素材か非天然素材(=化学繊維)かということです。

「非天然素材=化学繊維=シンセティック・ストリング」は、さらに、「ナイロン」と「ポリ」という二つの素材グループに分けられます。

これらは、衣料用の繊維素材名としてもよく耳にするので、シンセティックなどというより受け入れられやすいでしょう。

ナイロンとポリという素材グループは、それぞれさらに構造的な違いによって細分化されます。

ナイロン系ストリング

現在では、ポリアミド系繊維の通称として「ナイロン(Nylon)」という名前が定着していますが、「ナイロン」はもともと、ある企業が開発した製品に付けられた商品名です。

ですから、素材の種類名としては、正確には「ポリアミド合成繊維」とでも言うべきなのですが、それではほとんどの場合、誰にも通じないので安易に「ナイロン」を使わせてもらいます。

※これは、「あるジャンルの中で最も有名になった製品の名前が、そのジャンルの呼称として使われる」というケースの代表例と言って良いでしょう。

「ケブラー( ⇒アラミド系繊維)」や「オムニコート( ⇒砂入り人工芝コート)」などもそうで、「ホッチキス( ⇒ステープラー)」などもその仲間ですね。

テニスで使われるストリング素材は、大きく分けると「ナチュラル(天然繊維)」「ナイロン」「ポリエステル」の三種類ですが、中でも、この「ナイロン」が最も一般的です。

ナイロン系ストリングは、価格的には天然繊維よりかなり安く、性能的なかたよりも少ないので、テニス用のストリング素材の中心的存在と言って良いでしょう。

どこまでナチュラルに

近付けられるかが課題

40年以上も前の話で恐縮ですが、その頃、最も広く使われていたストリングは、ストリングメーカーの老舗と言えるGOSENの「ハイシープ」です。

※このアイテムが2013年まで販売されていたのは驚きです。素材はもちろんナイロンで、この頃の市場にはポリ系ストリングはありませんでした。

この「ハイシープ」という商品名に使われている「シープ」はナチュラルガットのことです。

つまり、「ハイシープ」という商品は「ナチュラルガットを超える性能を持ったストリング」というのが、そのネーミングの由来のようなのです。

ということで、ナイロン系ストリングの開発者の頭の中には、過去から現在に至るまでずっと「ナチュラルガット」があったようです。

実際に、「いかにしてナチュラルのテイストを再現するか、シンセティックの課題は常にここに集約されてきた。」とカタログに記載していたストリングメーカーもありました。

ナイロン系ストリングが出現する前は天然繊維しかなかったため、今で言う「ナチュラルガット」オンリーだったのですが、化学繊維が登場したおかげで価格の低下と耐久性の向上が実現し、プレイヤー層の拡大につながったと思われます。

そして、今日に至るまで「安価に大量生産できる化学繊維で、どこまで天然のナチュラルガットの性能に近づけられるか」というのが、ナイロン系ストリングの課題だと言えるでしょう。

ただ、これだけ科学技術が進歩した現代で、牛の腸の繊維を超える性能特性を持ったテニスストリングが開発されていないというのは、とても不思議なことだと思います。

もっとも、テニスストリング市場の需要規模と開発費用の関係で、コストに合わないだけなのかもしれませんが。

モノとマルチ

ナイロン系ストリングは、その構造から「モノフィラメントタイプ」と「マルチフィラメントタイプ」の二つに大別されます。

「モノ=単一の」「マルチ=複数の」「フィラメント=細い線状のもの」という意味で、複数の繊維を束ねた「マルチフィラメント」が登場してから、それ以前のものを「モノフィラメント」と呼ぶようになったようです。

テニスストリング開発の歴史としては、「完全なナイロンモノフィラメント ⇒ モノフィラメントに細い繊維を巻き付けたもの ⇒ 細いナイロンを束にしたマルチフィラメント」という流れです。

現状では「モノフィラメントに細い繊維を巻き付けたもの」をモノフィラメントと呼んでおり、完全なモノ(1本)のナイロン系テニスストリングは現存しません。

※「ハイシープ」が台頭する前には、完全な1本もので価格が安くて透明な「モノフィラメントナイロン」も存在しましたが、引っ張れば引っ張るほど伸びるような感じで、「ボヨン」という打球感を覚えています。

ですから、厳密に言えば、モノとマルチの違いは言葉どおりの「単一:モノ」か「複数:マルチ」かという違いではなく、「他の繊維に比べてやや太めのナイロン繊維が中心にあるかどうか」という違いになります。

シャープに弾く

モノフィラメント

モノフィラメント系のナイロンストリングの基本的な特徴は「シャープに弾く」ということです。

このジャンルの代表アイテムは、何と言っても、GOSENの「ミクロスーパー」でしょう。

「テニスラケットに張る普通のガットと言えばこれ」という役目を、それまでの「ハイシープ」から引き継いだ後は、しばらくの間は独走態勢でしたが、テクニファイバーやバボラの台頭により、群雄割拠の戦国時代に入ったわけです。

スピード感のあるシャープな弾き特性が、このアイテム群の中心的な特性ではありますが、現状では、モノフィラメントでありながら当たりがマイルドであったり、モッチリした反発特性のものがあったりと、多様化が進んでいます。

マイルドな

マルチフィラメント

このジャンルの元祖は「テクニファイバー」ブランドだと言って良いでしょう。

「X-ONE」や「TGV」など、このブランドの代表的なアイテムはナイロンの細い繊維の束に「ポリウレタン」を染み込ませることで、神経質な反応を抑えてマイルドなインパクト感が得られる作りになっています。

現在は、テクニファイバー以外の複数のブランドでも、「ナイロンマルチ+ポリウレタン」という組み合わせが採用されています。

このジャンルの切断耐久性については、モノより相対的に弱い傾向があるため、耐久性向上のための改善努力も繰り返されてきましたが、ストリング表面の摩耗強度を上げて切れにくくすると打感がシャープになってマイルド感が後退する傾向があるため、痛し痒しという状況のようです。

このジャンルの基本特性であるマイルドなインパクト感は、ストリング面にボールがくっついている「ホールド感」につながり、ボールコントロールに安心感が生まれるようで、そうした打球感を好むプレイヤーはかなり多いようです。

また、価格的にはこちらのほうがモノタイプより全般的に高いという傾向があります。

マイルドでない

マルチフィラメント

マルチフィラメント構造のストリングの中には「ポリウレタン」を使わず、あまりマイルドな感触でないものもあります。

その代表アイテムはバボラ/ブリオでしょう。

「マルチなのでモノより感触は柔らかいが、ポリウレタン系マルチほどは粘っこくはない」というのがその基本特性です。

TENNIS-ONEでは、この「バボラ/ブリオ130」が長年にわたって最も広く使われるストリングになっています。

最も広く使われる一番の理由は、性能的にかたよりが少なく標準的な性格だということです。

さらに、張った後の伸びの出方が比較的少なく、面圧の維持性が高いことも魅力の一つで、価格も安めなので、ベーシックに選択できるアイテムとしてお考えいただいて良いと思います。

ストリングを料理に例えると、フレームの味付け役だと言えますが、いろいろな調味料がある中で最も基本的な「塩コショー」にあたるのが、現在のストリング市場ではこのブリオだと考えています。

ポリエステル系

ストリング

「ナチュラル」「ナイロン」「ポリ」というストリング素材3種の中で、過去10年の間に性能的に最も進化したのは「ポリ」です。

進化のスピードが早いのには理由があって、基本的にポリ系ストリングは単一繊維(モノフィラメント)のシンプルな構造なので、製造装置を大きく変更しなくても、原材料の配合を変えるだけで新しい製品ができあがるという開発面の手軽さがあって、そのおかげで新製品が次々に出てくるようです。

それに対して、ナイロン系ストリングの開発では、巻き上げる細い繊維の組合せなど、ストリングの構造を変える必要があるので、そのための製造設備を新たに作る必要があって、頻繁に新製品を世の中に送り出すのは難しいわけです。

ポリ系ストリングは基本的に単一繊維のモノ構造です。

5本のポリモノをよって作られたアイテムや、「カラシレンコン」のようにポリモノの内部に異素材を潜り込ませたもの、「ポリのマルチフィラメント+ポリウレタン」、「ポリのマルチフィラメント+ナイロンマルチフィラメント+ポリウレタン」等々のさまざまなものが出てきていますが、ナイロンとは異なり、単純なモノフィラメントタイプが現在でも主流だと言って良いでしょう。

ポリは総称

テニスストリングとしての「ポリ」は、通常、「ポリエステル」の略称として使われています。

でも、ポリ系ストリングと言われるものの中には、素材としてポリエステルとは異なる「ポリオレフィン」や「ポリエチレン」等の素材で作られたストリングも含まれています。

ですから、ストリング素材で言う「ポリ」は、「ポリエステル」「ポリオレフィン」「ポリエチレン」等を含めた総称だと理解したほうが正確かもしれません。

スピン系のポリ

また、ポリには、断面が円ではなく角張って多角形になったスピン系ストリングのアイテムが、ナイロンより数多く存在します。

これは、ストリングの表面をギザギザにしてスピンのかけやすさを狙ったものですが、その数はナイロン系のストリングよりはるかに多く、同じアイテムで円形断面のものと多角形断面のものが並行して販売されているケースも少なくありません。

そして、こうした製品構成の理由も、ポリ系ストリングの製造工程の特徴にあるようです。

ポリのモノフィラメントは、溶融した素材を口金から水鉄砲のように押し出して単一の繊維状にするわけですが、その際の口金の形状を、円から多角形の星形に変更するだけでギザギザ形状のストリングが作れるので、そうした手軽さがそのスピンタイプが増える背景にあると思われます。

参照⇒スピン系ポリは実はあまりオススメではない

ポリの開発経緯

2000年のバボラストリングのカタログでは、ポリのアイテムが「ポリビート(1.30)」の1アイテムだけだったのに対して、2013年のカタログでは8種類になっており、ゲージ違いもカウントに含めると18アイテムの展開になっています。

これだけ見てもポリが隆盛になった経緯が伺われます。

※ポリビートは、ちょっと大げさに言えば、パッケージからストリングを出して机の上などに置くとバッとはじけて広がるくらいにハリのある硬さを持っていました。

そのため、18×20のように細かいストリングパターンのラケットに張るときは、気持ちがちょっと憂鬱になるアイテムでした。

こうした、切れにくいだけで硬くて飛ばないポリを第一世代(バボラ/ポリビートなど)だとすれば、その後に登場したマイルドな感触のものを第二世代(ルキシロン/アルパワーなど)と言えるでしょう。

この頃からゲージの細いアイテムも増え始めたため、ぐっと張りやすくなってきたと言えます。

これに対して、最近出てきている打感をマイルドにして反発力を高めたものが第三世代(ポリファイバー/ブラックヴェノムなど)になります。

こうした進化は、突き詰めれば、ポリのデメリットを軽減してナイロンに近付くため道筋だと言えます。

モノフィラメント構造の宿命である伸びやすさに加えて、打球衝撃が強くて飛びが悪いというポリのマイナス特性をできるだけ無くしていくことが、ポリの新製品開発の基本的な方向性であり、それは確実に達成されつつあるというのが現状だと言えます。

ナイロンとポリ

これに対して、ナイロン系ストリングもポリに対抗しようと改良が続いています。

ポリに比べて劣る耐摩耗性、切れにくさを向上させることを狙ったアイテムが市場に出つつあり、こちらも確実に進化を続けています。

ポリがナイロンに近い飛びを出そうとしているのに対して、ナイロンはポリに近い耐久性を出そうとしているわけで、大きく見れば、両者のミゾを埋めるために両方が近付きつつある状態だと言えます。

でも残念ながら、現状では、両者ともにそれが達成されているとは言えません。

つまり、ナイロン並みの軽快な弾き感を持ったポリが無いのに対して、ポリの切れにくさに勝るナイロンも無いわけです。

まだ両者の素材特性のミゾはしっかりあって埋め切れていないわけですが、今後の新製品に期待ができるということでもあります。

Click!⇒テニスガットの選び方ガイド/「ポリとナイロン」どちらを選ぶ

ガットの素材選びを考えるときは、「耐久性が高くて、なおかつ、鋭い反発力を持ったガットは無い」という大前提を忘れないでください。「切れにくい=素材が硬い」ので、硬い素材がしなやかに反発することは期待できません。切れにくさのデメリットも頭に入れてください。

ポリのゲージ選択

ポリ系ストリングは素材強度が高いことに加えてモノフィラメント構造のために、細ゲージのアイテムを作るのが比較的容易で、そのために、1アイテム当たりのゲージの種類もナイロンより多い傾向があります。

現在、市場に出ているのは1.10mmからあります。

ナイロンでは1.30mmが普通で、細いゲージというと1.25mmくらいを差すことが多いのですが、ポリの場合は基本的に強くて硬いため、ナイロンと同じ1.30mmではなく、1.25mmくらいを普通の太さとして扱ったほうが良いでしょう。

さらに、ポリの場合は細いほうがナイロンの反発特性に近付くため、ナイロン系ストリングからの移行もしやすいでしょう。

また、ポリの1.10mmクラスでも、一般的なナイロンストリングの1.30mmより切れにくいと言えます。

ナチュラルガット

化学繊維でないテニス用ストリングが「ナチュラルガット」です。

以前は羊の腸を使用していたようですが、現在は牛の腸の繊維を使用しています。

化学繊維が登場する前からテニス用のストリングとして使われていたナチュラルガットですが、天然素材だからといって、その頃から現在に至るまでずっと同じ性能ということではありません。

当然、牛の腸という素材自体は進化しませんが、テニスストリングに加工する技術は進歩しており、ナチュラルガットもナイロンやポリと同様に進化しています。

その進化の過程は、やはり、ナイロンやポリと同様に「素材の弱点の解消」です。

ナチュラルガットの根本的な弱点とは、切断耐久性の低さと均一性の低さです。

つまり、切れやすくて不均一だということです。

切れやすいことについては多くの方の知るところですが、不均一であることを知っている方は少ないかもしれません。

でも、ナチュラルガットは天然繊維であるが故に、動物を相手にして均一な素材を確保するのが困難なのは素材の宿命と言えます。

昔の話で恐縮ですが、30~40年くらい前は、ゲージの太さでさえ均一でないことも珍しくありませんでした。

それも、個体差で1本ずつ微妙に異なるというレベルのことではなく、1本の中で太い部分と細い部分があるという状態だったのです。

これは動物性繊維だからというだけでなく、現在に比べて製造技術も劣っていたせいです。

ボルグの70ポンド

その頃は「ボルグの70ポンド」という逸話があり、ボルグという有名選手がウッドラケットにナチュラルを70ポンドで張っていたということで、それを真似る一般プレイヤーが続出したことがありました。

その頃のストリングマシンの話ですから、70ポンドといっても現在のマシンでは50ポンドにも満たない張り上がりなのですが、それでも、前日に張ったナチュラルが翌日何もしない状態で切れるというケースが何度かありました。

それくらいに、当時のナチュラルは強度的に弱かったわけです。

ナチュラルの耐水性

ナチュラルが雨に弱いというのも定説になっていますが、これについても時代変化があるようです。

知り合いのテニス専門誌の元編集長が、張りたてのナチュラルを一晩バケツの水に漬けるという実験をやったそうで、結果は、使用に全く問題がないということでした。

そんなことをやろうと考えること自体がムチャな話ですが、ナチュラルガットの表面コーティングの技術進化を示す事例です。

テニスワンでもナチュラルガットの耐水実験をやりましたが、その詳細はこちらのブログ記事に。

参照⇒ナチュラルガットの耐水実験

ナチュラルガットの特性

ナチュラルガットが優れている点は、伸縮性の高さと伸びの出にくさです。

しなやかに伸び縮みして、その状態が長く続くということです。

ナチュラルガットは、そのパフォーマンスの良さと、良い状態が長続きするという特性がある反面、価格が高く切れやすいというコスト面での負担があります。

でも、GUT LIVE等のストリング保護材を適切に使用すれば、切断耐久性の面で大きな改善が見込まれるため、その根強い人気が衰えることはないと思われます。

マイルドな手応えで

シャープに弾く

「ナチュラルガットが良い」という話を聞いても、具体的にどう良いのかイメージできないという方も多いと思います。

簡単に言えば、「マルチフィラメントのマイルドな食いつき感」と「モノフィラメントのシャープな弾き感」が合体した感じというのがテニスワンの表現です。

ナイロンモノフィラメント系の高い反発力を発揮するストリングはストリングの伸縮スピードが速いため、シャープな弾き感になり、手応えとしては硬い感じのものが多いようです。

一方で、マイルドな手応えを目指して開発されたマルチ系ストリングは、ボールを柔らかく受け取るために伸縮のスピードが遅いので、弾きが鈍くシャープなレスポンス感はありません。

その結果、ナチュラル以外のストリングでは、シャープな弾き感を持つストリングは当たりが硬く、マイルドな乗りがあるストリングは弾きが鈍いという二極化の状態になってしまいます。

この「シャープな反発性」と「マイルドな食いつき感」という相反する要素が同居するのがナチュラルガットの特性ですが、この点が、他のストリング素材が追いつけない点だと思われます。

バボラ/VSチーム125がおすすめ

現在、ナチュラルガットを安定して供給できる能力を持ったストリングブランドは、バボラがNo.1だと言えます。

ガットのコーティング技術も進んでおり、切断耐久性については他ブランドより安定した性能を発揮していると考えています。

ナチュラルガットの切れ方は、ナイロンやポリのようにすり減ったり、へこんだりというのではなく、ガットを構成する繊維が徐々に切れていくのですが、バボラの場合は断裂する繊維が細かくほつれていくため、破断が一挙に進むということが少ないようです。

バボラの中でも、最もパフォーマンスが良いのは「VSチーム125」で、細いゲージで引っかかり感も良く、切れ味の良いスピード感を発揮するガットです。

高額ではありますが、テニスプレイヤーであれば一度は張っていただきたいガットで、爽快な打球感とグイッと落ちる球筋を是非味わっていただきたいと思います。

ご注文はこちら⇒VSチーム125張上

このホームページの記事全部が掲載されている案内図

このホームページの記事全部が掲載されている案内図 テニスワンの商品ページはこちらから

テニスワンの商品ページはこちらから 店舗での張替を事前にお決めいただいたスケジュールで承ります

店舗での張替を事前にお決めいただいたスケジュールで承ります リピートオーダーの手順を簡素化したページです

リピートオーダーの手順を簡素化したページです ラケット追加購入のための手順を簡素化したオーダーページ

ラケット追加購入のための手順を簡素化したオーダーページ テニスワンのガット張りの内容についての説明です

テニスワンのガット張りの内容についての説明です テニスワンのいろいろなサービスのご紹介ページ

テニスワンのいろいろなサービスのご紹介ページ テニスワンのメルマガは不定期発行でノウハウ系が中心

テニスワンのメルマガは不定期発行でノウハウ系が中心 お客様からテニスワンによくいただくご質問

お客様からテニスワンによくいただくご質問 テニスワンへのお問い合わせはこちらから

テニスワンへのお問い合わせはこちらから